Suche

Kategorien

Seiten

Nachrichten

Bilder

Videos

{{{_highlightResult.post_title.value}}}

{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}

Zur Seite{{{_highlightResult.post_title.value}}}

{{#helpers.snippet}}{ "attribute": "content", "highlightedTagName": "mark" }{{/helpers.snippet}}

Zur Neuigkeit

Brauchtum in Ostbayern: Wetterläuten und Donnerkeil

„Wenn’s donnert und blitzt wachen die Gebetbücher auf“

Regensburg, 10. Juni 2025

Gewitter können uns in Angst und Schrecken versetzen, damals wie heute. Wie sich die Menschen früher zu helfen wussten, erzählt Judith Kumpfmüller.

Starke Sonneneinstrahlung lässt Wasser verdunsten und eine große Menge feuchtwarmer Luft steigt nach oben. Durch den Auftrieb gelangt dieser Wasserdampf in immer größere Höhen und aus dem Dampf entstehen Graupelteilchen und Eiskristalle, die sich durch Reibung elektrisch aufladen. So baut sich immer mehr Spannung auf, die sich schließlich in einem Blitz entlädt. In der heutigen Zeit lässt sich so die Entstehung eines Gewitters physikalisch erklären. Trotzdem haben schwere Unwetter mit Donner und Blitz nichts von ihrem Schrecken verloren.

Wetterpatrone und Wettersegen

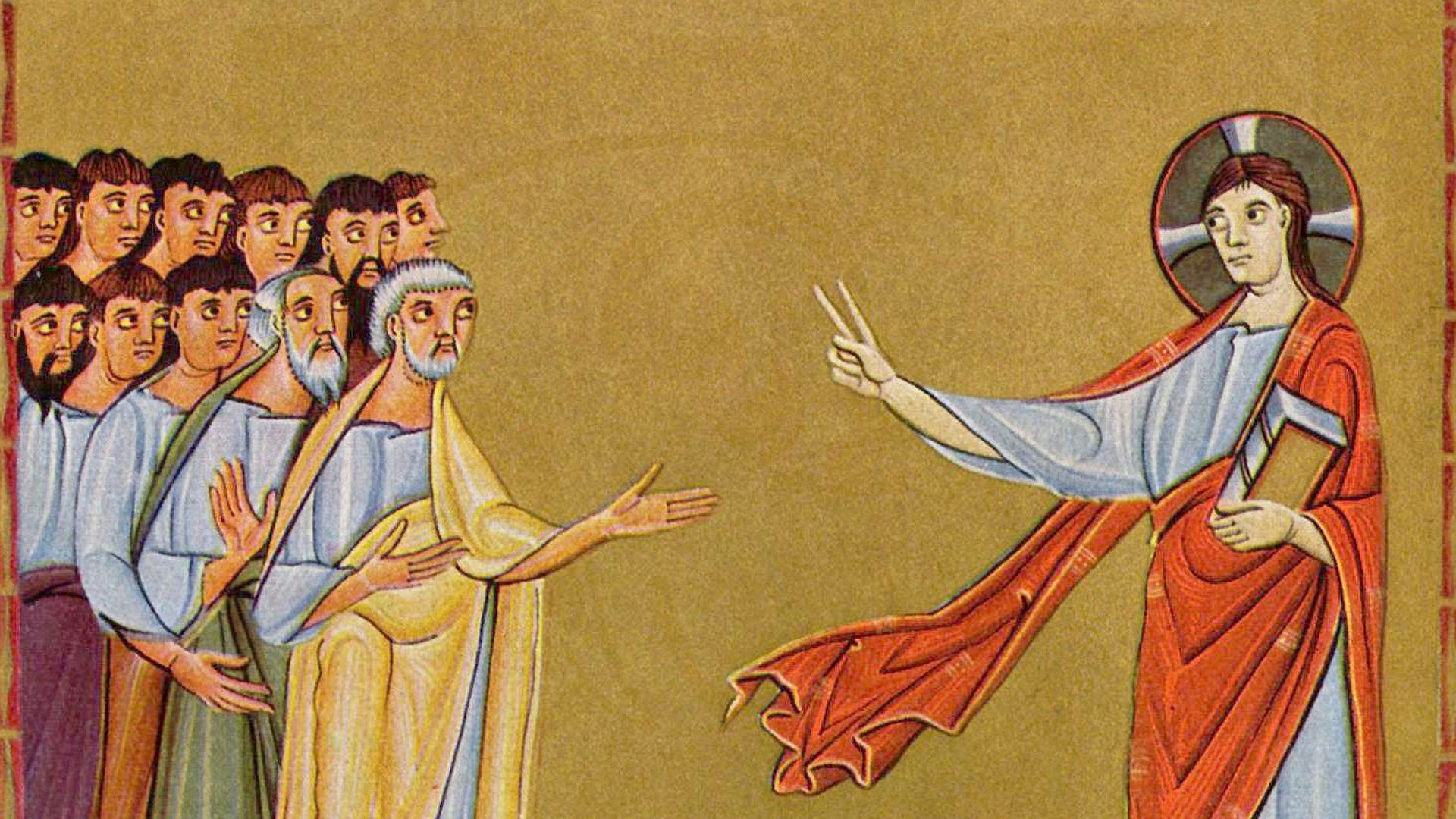

Schon in grauer Vorzeit versuchte der Mensch, das Wettergeschehen zu beeinflussen. Man war man überzeugt, dass ungünstiges Wetter wie Sturm, Gewitter, Hagelschlag, lange Regenperioden oder Dürre von Gottheiten gesandte Strafen darstellen. Durch Opfergaben und rituelle Handlungen wollte man die Wettergötter günstig stimmen. Auch im Christentum gibt es eine Reihe von Heiligen, die als „Wetterpatrone“ bei Unwettern angerufen wurden. Und bis heute wird vom Markustag bis zum Fest der Kreuzerhöhung in den katholischen Kirchen zum Abschluss der Messe der Wettersegen erteilt:

„Gott, der allmächtige Vater, segne Euch und schenke Euch gedeihliches Wetter; er halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von Euch fern. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke Euch die Früchte der Erde. Er begleite Eure Arbeit, damit Ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Das gewähre Euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.“

Gefahr für Haus und Hof

Auf dem Land bestanden Häuser, Ställe und Heuschober früher überwiegend aus Holz. Schlug der Blitz in einen Bauernhof ein, bedeutete das in den meisten Fällen eine vernichtete Existenz. Zwar waren schon im Mittelalter die Gemeinden verpflichtet, einen Brandschutz aufzubauen, die Feuerwehren im heutigen Sinn entstanden aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Am 12. Januar 1858 gründete Nikodemus Hofmeier in Regensburg die erste Freiwillige Feuerwehr in Altbayern.

Auf dem Land waren die Gewitter besonders gefürchtet. Starker Regen und Hagelschauer konnten in kürzester Zeit eine ganze Ernte vernichten, was oft den wirtschaftlichen Ruin für die Bauern bedeutete. Und so versuchte man sich in Zeiten ohne Versicherungen und Blitzableiter auf vielerlei Weise vor Unwettern zu schützen.

Schutz vor Blitz und Ungewitter

„Wenn’s donnert und blitzt, wachen die Gebetbücher auf“, lautet eine alte Volksweisheit. War ein schweres Gewitter im Anzug, läutete der Mesner die Kirchenglocken, um die Wetterwolken zu vertreiben. In vielen Kirchen gab es dafür eine eigene Wetterglocke, die dem heiligen Donatus, dem Patron gegen Blitzschlag, Unwetter und Feuersbrunst, geweiht war. Hunderte von Glocken trugen den Namen des Heiligen. Als Wetterglocken wurden sie mit besonderen Inschriften versehen, wie: „Heiliger Donatus, mutiger Ritter, schütz uns vor Blitz und Ungewitter.“

Im Haus wurde die auf Lichtmess geweihte schwarze Wetterkerze angezündet. Weit verbreitet war der Glaube, dass Häuser, auf denen Störche und Schwalben nisten, vom Blitz verschont blieben. Auch in ein Haus mit einem Neugeborenen würde kein Blitz einschlagen, glaubte man. Holz von einem Baum, in den der Blitz eingeschlagen hatte, durfte nicht als Bauholz verwendet werden, denn es würde den „Blitz anziehen“. Aus solchem Holz stellte man Keile her, die als „Donnerkeile“ im Haus aufbewahrt wurden und so vor Schaden schützen sollten.

Pflanzen als Blitzableiter

Als besonderes wirksam galt die Hauswurz. Der Glaube an die Gewitter abhaltende Kraft einer Hauswurz auf dem Dach war schon in der Antike verbreitet. Schutz- und Segenswirkung erhoffte man sich auch von den Palmzweigen, die am Palmsonntag geweiht worden waren. Sie wurden an das Kruzifix oder ein Heiligenbild gesteckt und in Haus und Stall aufgehängt. Bei drohendem Gewitter warf man einige Palmzweige in das Herdfeuer. Als noch wirksamer gegen Blitz und Donner galten die an Mariä Himmelfahrt geweihten Kräuterbüschel. Die Königskerze, die meist den Mittelpunkt bildete, wurde zum Schutz vor Unwetter an das Hausdach gesteckt. Bei einem schweren Gewitter warf die Hausfrau getrocknete Blüten und Blätter aus dem Weihbüschel ins Feuer. Der Rauch sollte Blitz und Hagel vertreiben. Auch ein Haselnusszweigerl mit Laub und drei Nüssen dran galt als blitzabweisend, ebenso wie ein an Ostern geweihtes Ei, in einen Lappen gewickelt und auf dem Dachboden aufgehängt.

Text: Judith Kumpfmüller

Weitere Infos

Mehr Beiträge aus der Reihe Brauchtum und Geschichte in Ostbayern